2020年度も最終講義は「若手記者と語る」

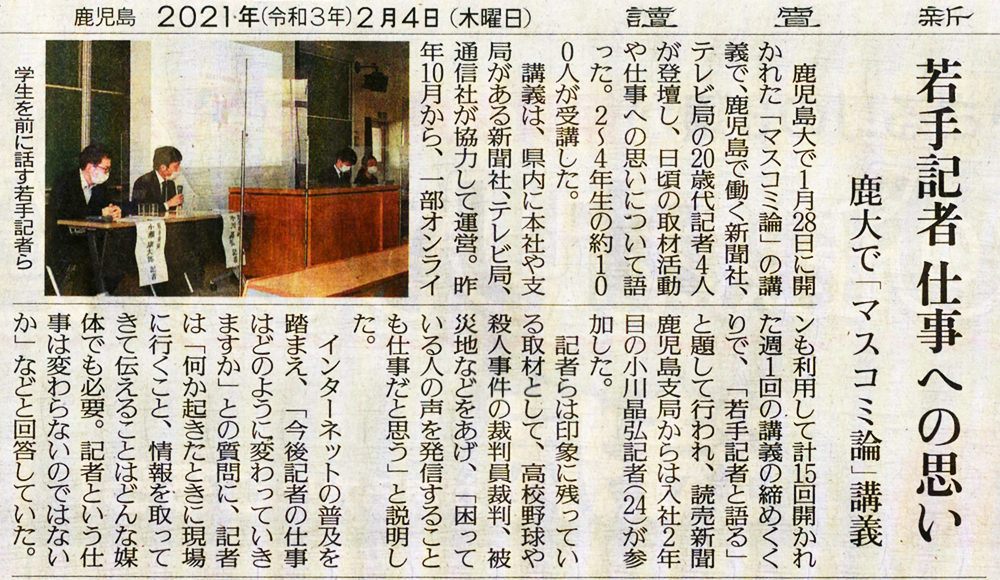

2020年度も「マスコミ論」最終講義は「若手記者と語る」で、新聞記者2人と放送記者2人の計4人の20代記者が受講生らの質問に答えてくれました。朝日新聞鹿児島総局、読売新聞鹿児島支局、さらにNHK鹿児島放送局とKTS鹿児島テレビの各記者で、就活について、記者という仕事、ネット時代の記者のありようについて真剣に学生たちに語りかけました。その様子は『読売新聞』(2021年2月4日付 県版)に掲載されました。

2019年度「マスコミ論」最終講座は「若手記者と語る」

「マスコミ論」の最終講座「若手記者と語る」の様子が『読売新聞』(2020年2月5日付)に掲載されました。同新聞鹿児島支局のほか朝日新聞鹿児島総局、NHK鹿児島放送局、MBC南日本放送の20代記者計4人が登壇し、受講生の質問に答えました。当日夜は同記者らを交えて受講生有志とマスコミ各社との懇親会も開催されました。

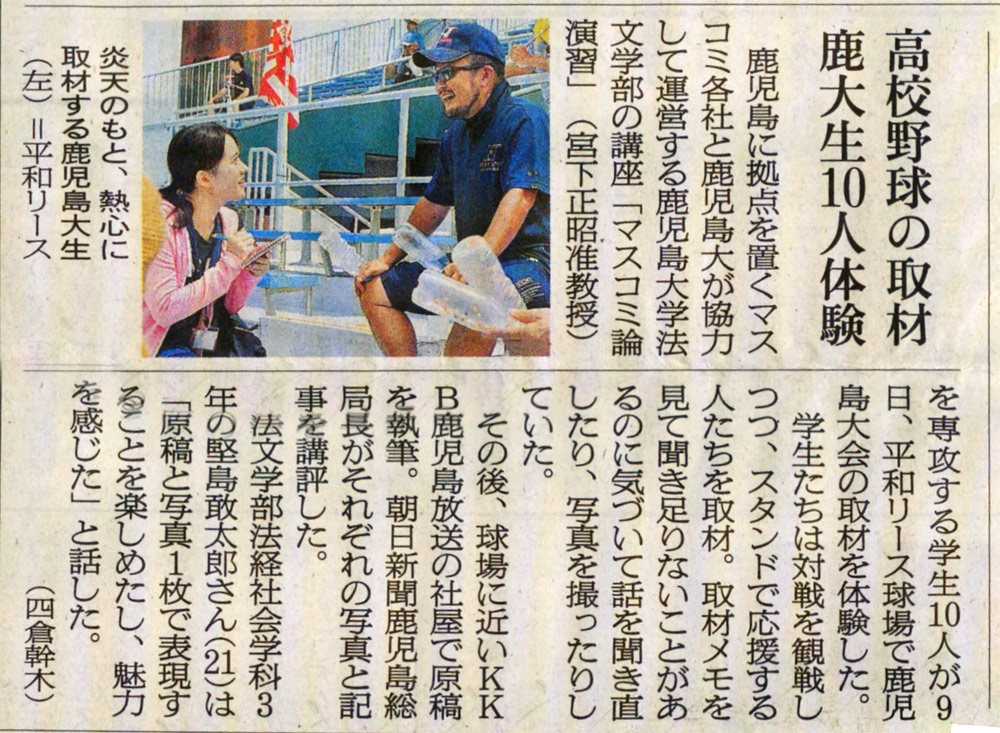

2019年度マスコミ論演習で高校野球県予選の応援風景取材実習

第13回講座で夏の高校野球県予選の応援風景を取材実習しました。その様子が『朝日新聞』(7月10日付)に掲載されました。実習を指導してくださった同新聞鹿児島総局の四倉幹木総局長が取材してくれました。

2019年度マスコミ論演習で「放送局が求める人材」講義

第8回講座でKKB鹿児島放送の報道情報センター長・原之園幸太郎さんが「放送局が求める人材」をテーマに講義。その様子が『朝日新聞』(6月11日付)に掲載されました。

2019年度マスコミ論演習で「深夜の新聞社研修」

第2回講座で2019年4月16日深夜、南日本新聞社を訪れ、締め切り間際の編集部の様子、印刷の刷り出しなどを研修しました。18日付「南日本新聞」にその様子が掲載されました。