垂水市の戦争遺跡を調査しました

2025(令和7)年は太平洋戦争終戦から80年を迎える節目です。鹿児島県垂水市には戦争遺跡や関連資料が残っていますが、これまでに総合調査は実施されていません。そこで、鹿児島大学と垂水市の令和7年度包括連携事業として、垂水市内に所在する戦争関連遺跡の悉皆調査を実施しています。さらに、鹿児島大学法文学部附属「鹿児島の近現代」教育研究センターの令和7年度地域マネジメント教育研究プロジェクト「垂水の戦争の記録と活用:地域社会との価値共創」(担当:石田智子・中嶋晋平・吉田明弘・高嶺光佑)も合わせて行っています。

プロジェクトの一環として、9月16日(火)~19日(金)に垂水市での戦争遺跡調査を実施しました。「戦争」というテーマは大きく複雑な問題です。今回は複数手法(現地踏査、聞き取り調査、文献調査、測量調査、石碑等の記録調査)による総合調査を実施して記録を作成するとともに、対象や方法に応じて得ることのできる情報の違いについても検討しました。調査に参加した大学生は、日常的な授業や活動を通して習得した知識・技能を現場で実践するよい機会になりました。

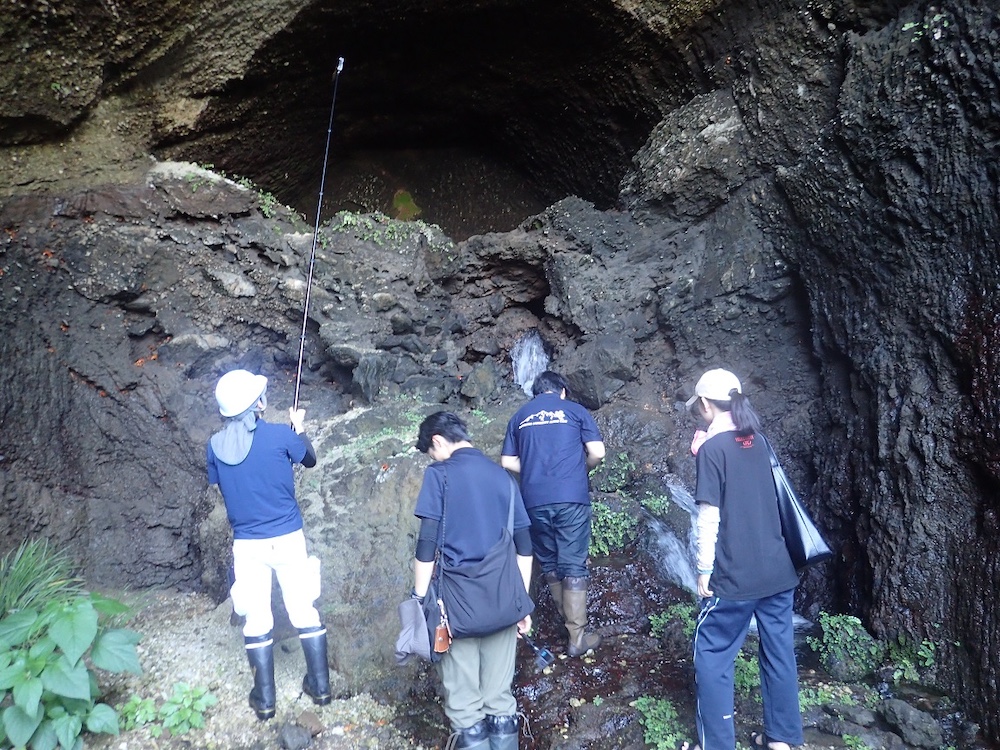

現地踏査

現地踏査

測量調査

測量調査

聞き取り調査

聞き取り調査

文献調査

文献調査

石碑の記録調査

石碑の記録調査

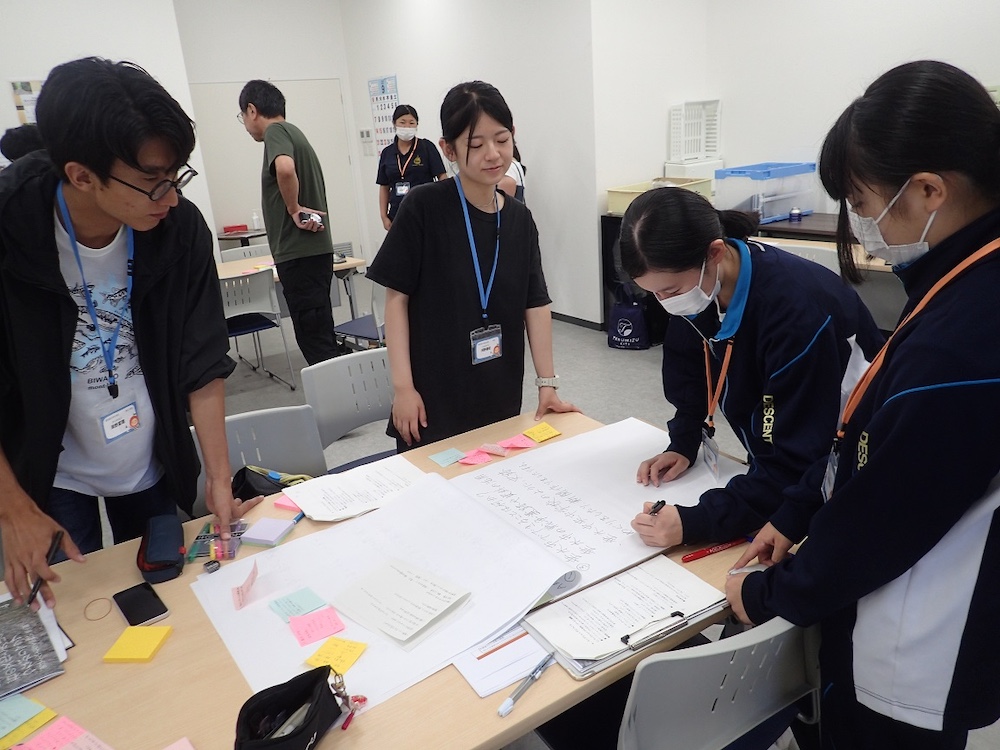

9月17日(水)には鹿児島県立垂水高校との合同ワークショップを実施しました。道の駅たるみずはまびらが所在する浜平地区周辺に残る戦争遺跡を踏査し、地下壕を三次元計測しました。ワークショップではグループごとに議論し、成果を発表しました。

地下壕の三次元計測

地下壕の三次元計測

ワークショップ

ワークショップ

合同ワークショップ参加者の集合写真

合同ワークショップ参加者の集合写真

調査参加者のコメントを一部抜粋して紹介します。

今回の活動を通して、大学生と高校生が交流する大切さを感じました。自分たちの世代はとかく「若い人」と言われがちで、自分たちが若者の文化や感性の中心にいるように思いがちでした。ただ高校生と交流して、例えば(戦争を伝えるために)「ゲームをつくる」「劇や映画をする」「動画配信」など、とても考えつかないような意見が普通に出てきて、驚きの連続でした。

調査を通して戦争を考えることに難しさを感じながらも、戦争が間違いなくここ垂水で起こっていたことを実感し、また、戦争を自分事として考えていきたいと感じるようになった。聞き取り調査や実地踏査をする中で、自分が戦争について「わかった」と思っていることは「わかった気になっている」に過ぎないのではないかという思いが強くなってきた。また、戦争遺跡の保存をテーマに意見を交わし、自分の考えを見つめ直したことで、“今ここに戦跡がある”ことの価値を再認識した。そして、証言者としてのモノをどれだけ生かすことができるのかを私たちは問われているのだと考えさせられた。

今回の調査では、垂水の戦争遺跡の調査や資料整理などを行なったが、調査成果をまとめることによって垂水の歴史が地域住民に普及する第一歩になると感じた。高校生との合同調査・ワークショップを通じて、垂水には多くの戦跡が残されているが、あまり知られていないような印象を持った。今回の調査結果をまとめて市民に周知させることが、今後必要であると感じた。

調査にあたっては、垂水市教育委員会、垂水史談会、鹿児島県立垂水高等学校、道の駅たるみずはまびら、鹿児島大学農学部附属高隈演習林をはじめとする多くの方々にご協力いただきました。厚く御礼申し上げます。

令和7年度の成果報告会を2026年2月に垂水市内で開催予定です。

垂水高等学校との合同ワークショップの記事が新聞・テレビで報道されました。

KYT鹿児島読売テレビ「鹿大生と高校生が戦争遺跡調査 魚雷整備の拠点や地下壕…「こういう歴史を忘れてはいけない」」(9月17日)

南日本新聞「高校生と大学生が戦跡調査 保存活用で意見交換」(9月25日)